又是一年春分时,百福司怯道河村的300多亩藤茶舒枝吐芽,村藤茶专业合作社负责人正忙着组织茶农培管。今年是张宸舒家种植藤茶的第八个年头,八年斗转星移,怯道河村从原来的沟壑纵横“癞痢头”,到如今的藤茶地连片成块,这是一个贫困山村的美丽蝶变,也是陈凤英、张宸舒母女带领村民接力奋斗的结晶。

以藤茶“破冰”,带动村民致富

陈凤英是土生土长的怯道河村人,父亲曾是多年的村干部,在父亲的耳濡目染之下,她从小就对家乡有着深厚的感情。后来她担任了村支部副书记,更是对全村的每一块土地都了然于心。怯道河村属“三山夹两水”的丘陵地带,海拔在175-480米之间,全村主要收入来源为传统种植业,但因地势高低不平,高处不利于灌溉,低处又常被水淹,村民收入微薄。随着村内青壮年外出打工,导致耕地大面积撂荒,陈凤英看着心痛不已,总想通过发展产业来带动村民致富。

转机发生在2013年。这一年,来凤藤茶获得国家地理标志产品认证,县委、县政府决定大力发展藤茶产业。陈凤英看准时机说干就干。2014年,她挨家挨户上门做工作,不在家的就打电话沟通,当年流转土地270余亩发展藤茶,并成立了怯道河村藤茶种植专业合作社。然后平整土地,抽槽换土,打青压肥。在陈凤英与丈夫的亲力亲为下,当年收益达到40余万元,这更加坚定了她发展藤茶的信心。

发展藤茶产业的大幕一经拉开,前进的步伐便不再停歇。2015年,陈凤英迈开更大步伐,只要看见撂荒地就会想方设法流转过来种藤茶,当年流转的土地达到1100余亩。按照当时藤茶局推荐的种植标准,平均一亩地种植1500株藤茶,她的种植总量远超一般藤茶种植村。说起当时的发展情景,陈凤英觉得“这下肯定可以带领周边的群众一起致富了。”

但发展产业的道路总是不平坦的。由于流转面积快速增加,管理人手不够,藤茶产量不如人意,而且难于抵御自然灾害。2016年春夏阴雨连绵,其中一个低洼处基地被水淹没,40万株幼苗全被泡坏;2018年,突发五十年一遇的洪水,一百多亩藤茶基地被水冲毁;2019年又是连续阴雨,50多天不能下地,错过最佳采摘时节。苦苦支撑到2019年底,由于下游企业拖欠几年的货款,加上2020年初受到疫情影响,销路大受影响,自己又不懂线上营销,家中的存货销不出,当年合作社负债达150余万元。农历的腊月二十九,到县城要货款的陈凤英又一次空手而回,心力交瘁的她不知道怎样去面对等着劳务工资过年的乡亲!

初心传承,让心血延续

就在陈凤英几乎放弃时,女儿张宸舒接过了藤茶发展大旗。张宸舒原本没想过回乡接过母亲的接力棒发展藤茶,她大学时学的是人力资源管理专业,毕业后在上海一家企业上班。2017年,由于母亲身体不好,她才回到村里担任着扶贫专干,为母亲分担压力。2020年,藤茶专业合作社负债累累,亲友都劝母亲放弃合作社,张宸舒也打算再次外出务工还债,可是母亲担心解散合作社之后,常年在此务工的乡亲没有生财之道,那些打整的土地将再次撂荒,多年的心血也将付之东流。张宸舒理解母亲的心愿,经过深思熟虑,她毅然担起合作社总经理的担子。“工人工资没钱发,做梦都是怎样才能还债”,“当时就靠老公和老爸经营一家摩托车修理店赚钱垫补合作社的开销”……张宸舒回想着刚刚接手时的困窘。分析母亲受挫的原因,张宸舒意识到想要做好藤茶就必须懂技术、善营销,于是她动员父亲和丈夫尝试着自己加工。在第一次炒茶时,炒出来的成品黑乎乎的,而好的藤茶表面是白露如霜。张宸舒看在眼里、急在心里,她与父亲和丈夫一道,既通过书本学习理论知识,又多方学习先进藤茶企业加工经验,经过一步步摸索,最终创出自家独特的21道加工工艺,并注册了自己的藤茶品牌“道河藤茶”。

解决了深加工问题,销售更是横亘在面前的“拦路虎”。2020年,在县委、县政府的支持下,县藤茶局组织本地优秀茶企外出参加农产品展会。张宸舒初次参加展会,紧张得面对顾客张不开口,但因为“道河藤茶”优秀的品质,短短三天时间,她竟然卖出了6000余元的产品,就是这“第一桶金”让张宸舒树立起信心。“当时参展我们准备了1000个杯子,没想到第一天就用了600多个。”谈及第一次参展的情形,张宸舒还历历在目。有了第一次的经验,张宸舒和爱人便频繁外出参加展会,也在这期间认识了更多的客户,增加对市场的了解,也不断地积累着营销经验。

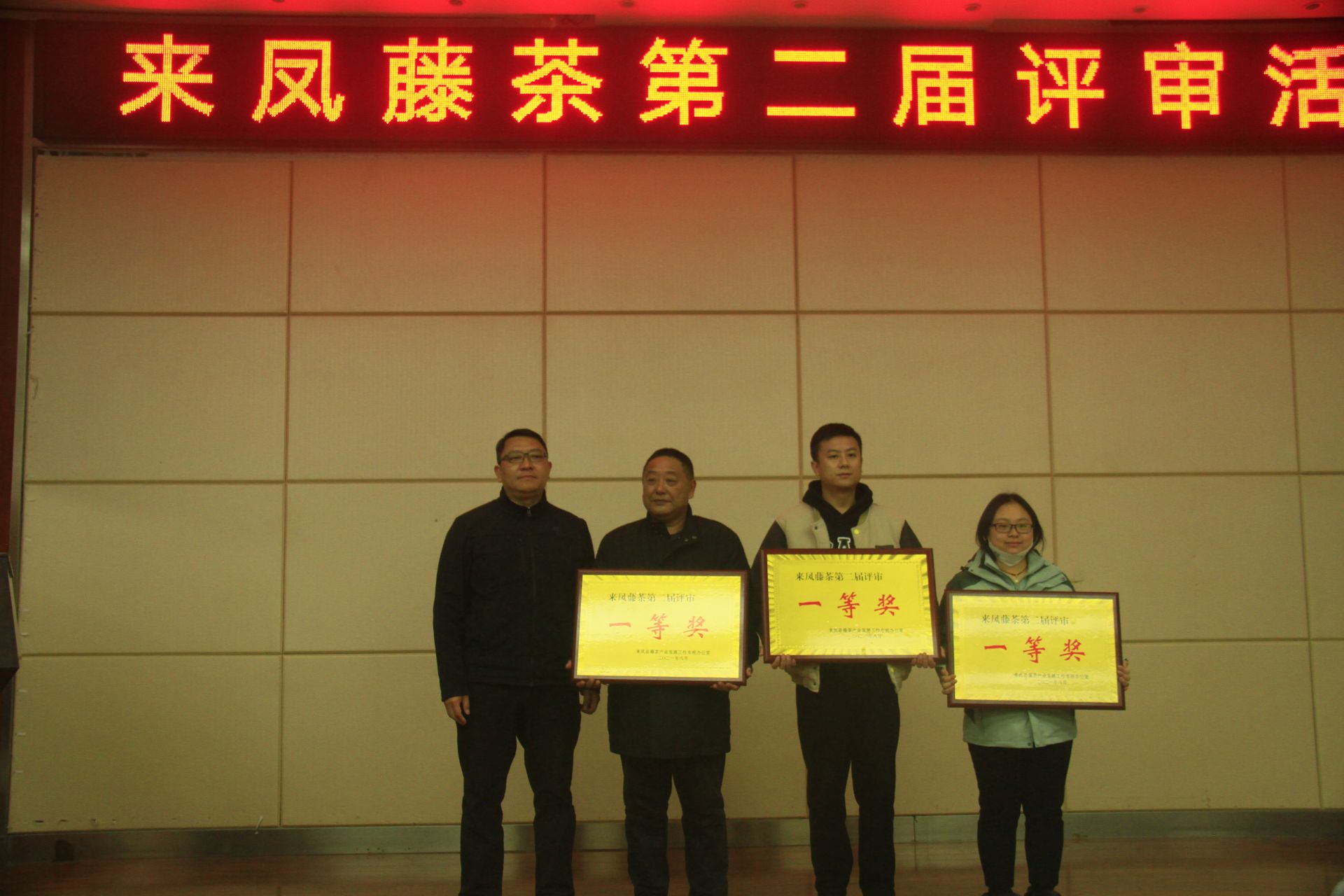

就这样一步一个脚印,张宸舒在产业发展上越来越有底气、2021年3月,来凤怯道河村藤茶种植专业合作社旗下三个产品通过中国绿色食品发展中心认定,成为全省第一家拥有绿色食品级藤茶产品的合作社。同年12月,“道河藤茶”在第二届来凤藤茶评选活动中获得金奖。

如今,怯道河村藤茶品牌已然打响,合作社不仅向其他茶企销售藤茶种苗与鲜叶,还帮部分茶企进行代加工,而且还有着自家品牌“道河藤茶”,原先的债务也基本还清。2022年,合作社自身发展了300余亩藤茶基地,还与周边村民联办基地200余亩。基地按照新的藤茶种植标准,一亩地种植4000株,达到利益最大化。合作社常年可以为周边村民提供60个就业岗位。“我今年72岁了,在家闲着也是闲着,来基地务工挣个生活费,乡里乡亲边干活还可以边聊天,日子过得有味道。”村民谭金玉一边忙碌着一边滔滔不绝。

谈及今后的发展,张宸舒笑着说,“去年在藤茶得到了第一名,今年继续保持吧,希望把我们自己的“道河藤茶”发展的更好,带领更多的村民走上富裕道路!”(来凤县融媒体中心 叶新燕 唐松 卢奕橦 张杏)